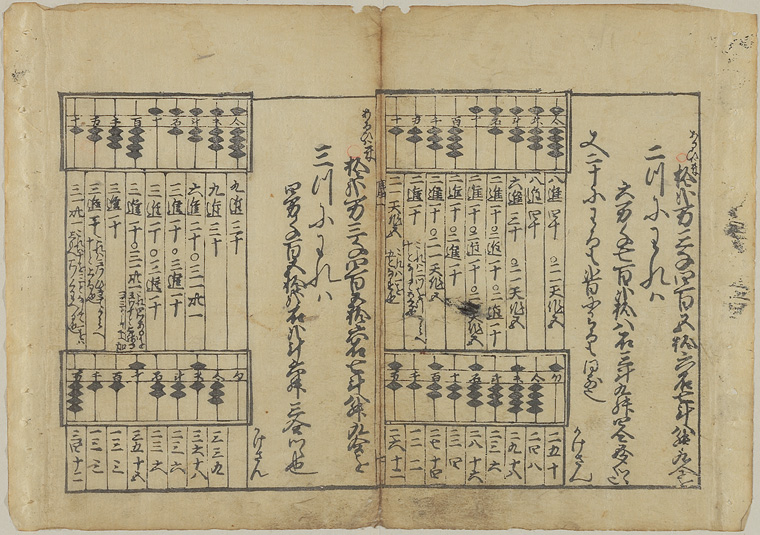

一桁の掛け算を計算することができる「九九」は誰でも知っています(右画像は、1627年に吉田光由が書いた数学本「塵劫記」に書かれている「九九」)。知っているどころか、「ににんがし。にさんがろく。にしがはち…」と誰しもそらで口にすることができます。しかし、掛け算の計算結果を暗記するための「九九」の割り算版「八算」を言える人はとても少ないのではないでしょうか?…それどころか、割り算版の「九九」である「八算」の存在を知らない人も多いかもしれません。

八算は、中国で割り算を計算するために使われていた「九帰」が元になっています。そして、「1で割っても値が変わらない」ことから1の段が省略されて八算と称されるようになりました。そのため、2の段冒頭「二一天作五(にいちてんさくのご)=10を2で割ると五ができる」というように、「割る数・割られる数(*10)・割った結果・(あれば余り)」の順で割り算の結果を並べて、暗記したものです。ちなみに、二一天作五の次は「二進一十(にしんがいんじゅう)=20を2で割ると10になる」「三一三十一(さんいちさんじゅうのいち)=10を3で割ると3余り1になる」というように続いていきます*。

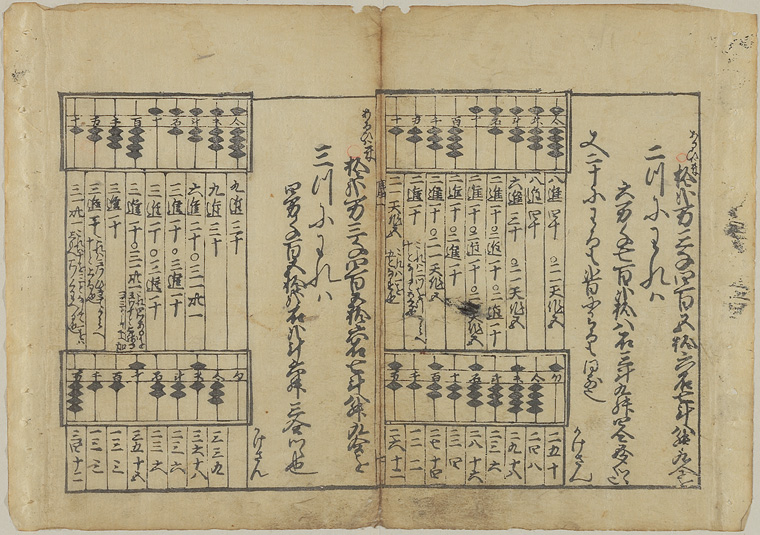

日本版の九帰である八算が国内各地に広まったのは、およそ16世紀頃だと考えられています。八算はそろばんを使った計算手順ととても相性が良かったため、そろばんが日本に普及していくのとともに、広く日本中で使われるようになり、掛け算の「九九」と同じくらい一般的になりました。(右画像は、「塵劫記」に書かれている八算とソロバン計算法)

八算は九九と同じくらい一般的でしたし、時には掛け算の九九より好んで使われることも多かったといいます。たとえば、「ねずみが3匹いて、頭数が1日毎に2倍に増えていくとき、n日目には何匹いるか?」を計算するときに、「2倍する」という計算をn回繰り返すのではなく、「10倍して(桁を上げて)5で割る」という計算をn回繰り返すやり方の方が、かつては好まれました。なぜかというと、八算とそろばんを使うと、「5(に限らずある数字)で割り続ける」という作業がとても簡単だったからです。

「九九」より使われていた割り算版「九九」である八算は、昭和初期までは学校で広く教えられていましたし、そろばん計算をする際には、昭和の中頃までも使われていたといいます。けれど、その後掛け算を多く用いるやり方が多く使われるようになり、今では忘れられた存在になってしまいました。忘れられてしまったけれど、実はとても楽に計算をすることができる「八算」、頭のパズルがてら、その存在を振り返ってみるのはいかがでしょうか。

——————

割られる数に10が掛けられていたり、割る数より(10を掛けないで比較すると)割られる数が大きなものが含まれていなかったり、「三一三十一(さんいちさんじゅうのいち)=10を3で割ると3余り1になる」というように商・余りを並べた呼び方になっているのは、大きな数字を(特定数字で)割り続ける作業をソロバンでする時の手順を踏まえたものです。

右に貼り付けた画像は、テクニカル・プレゼンテーションの講習会で使ったスライドです。

プレゼンテーションをする時に、聴き手が「見たことがないもの」は、(全く知らないことを言葉で説明するのは難しいので)まずは何より見せましょう!という内容のスライドです。…けれど、今日の本題は、そんなことではありません。このスライドは、何年も前から使ってきたスライドなのですが、実はこのスライドには、少なくともひとつは明らかな「偽造」が行われています。つまり、「オボった箇所」があるのです。さて、一体どこに「偽造」が行われているかわかるでしょうか?

その答えは、「ダ・ヴィンチ 自画像」で画像検索してみると、一瞬でわかります。ほとんどのダ・ヴィンチ自画像は「右向き」です。しかし、右上スライドに貼り付けられたダ・ヴィンチは「左向き」です。そう、私がオボった箇所は、ダ・ヴィンチの顔画像です。右向きの顔を左向きに左右反転して使っているのです(下左スライド)。なぜかというと、(たとえば下右スライドのように)オボらずにダ・ヴィンチが右を向いたままでは、スライドのデザインが不自然になってしまうからです。自然な視線の動きに沿ってスライドを眺めた時、ダ・ヴィンチの後頭部に視線がぶつかってしまい、ダ・ヴィンチがそっぽを向いていて散漫な印象を与えるスライドになってしまうのです。…だから、「マ・マズイ…な」と思いつつ、オボった画像加工をしてしまったわけです。決して誉められないことですが、それくらい「自然に感じさせるデザインを行うことは(プレゼンでも)大切だ」というわけです。

ちなみに、「ダ・ヴィンチ 自画像」で画像検索をかけると、時折「左向きのダ・ヴィンチ」がいます。それは、私がスライド中で(自然に感じさせる)デザイン・レイアウトの基本に沿って画像加工を行ってしまったように、デザイン上の都合から画像をオボっているデザイナーがいるからです。…し・しかし、たとえばこのサイトのように、アートやダ・ヴィンチを主人公にしたサイトでダ・ヴィンチ自身の画像を左右反転でオボっていたりすると、「うーん、これはかなり度胸があるぞ!」「さすがに、そこまではなかなかできないよなぁ…」と考えさせらたりもします。…つまり、そ・それくらいに、「自然に感じさせるデザインを行うことは(プレゼンでも)大切だ」というわけです。

「方程式で未知数を”x”として表すことが一般的になったのはアラビア語に由来する」という話があります。xやyあるいはzといった文字で未知数を表し、a,b,c…といった文字で既知の値を表すのは、17世紀に活躍したフランスの学者 デカルト が使い、その結果広まったとされる流儀です。この流儀の背景には、8世紀から15世紀にかけて盛んだったイスラム数学が反映されているという「へぇ〜。なるほど〜」と感じさせられる説明です。

「未知数”x”の語源はアラビア語」というのは、次のような説です。たとえば、西暦820年に書かれた“hisāb al-jabr wa’l muqābala”「約分と消約の計算の書」に「方程式の未知数を (“thing” “something” “object”といった意味にあたる)”shay'””shey'”という言葉で表す」と記されているように、イスラム数学では未知数を”shay'””shey'”と(当時は”数式”という概念が生み出されていなかったため)文章中で表現していました*。その”shay'””shey'”が、ヨーロッパに伝わる過程のスペイン語圏で sh が(sh音がスペイン語では存在しなかったため)xと変換され、ヨーロッパ圏でも未知数にxを使うようになったというものです。この話は、さまざまな興味深いトークを開催しているTEDでもTerry Moore: Why is ‘x’ the unknown?として行われ、現在では非常に広まっています。

…しかし、この話は本当なのでしょうか?A History of Mathematical Notations (Dover Books on Mathematics)によれば、デカルトが「xやyあるいはzといった文字で未知数を表し、a,b,c…といった文字で既知の値を表す」という書き方をした、デカルトが四十代に入った1637年に公刊された著書「方法序説」中に掲載された「幾何学」の頃からです。その前1629年の頃から、xやyといった文字を未知数として用いることもありましたが、けれどまた、xやyを既知数として使うこともあり、必ずしも”x=未知数”という定義に沿ってはいなかったのです。もしも、デカルトが「アラビア語記述の影響」を受けていたとしたら、40代近くになってから、遙か昔に使われていた語句を踏まえた使い方を急に行い始めるというのは、何だか違和感を感じざるを得ません。

もちろん、デカルト以前も同じです。16世紀フランスの学者であるフランソワ・ビエトが生み出した数式記述法「未知数 をA, E, Iといった母音で表し・既知の数をB,D,Fといった子音で表す」といったものや、未知数の1乗をN・2乗をQ・3乗をCと、1未知数を 文字を分けて表すといった記述もありましたが、そこに至るまでの数式記述法の過程においては、アラビア語”shay'”の影響は見受けられません。**

9世紀のイスラム数学記述法が、デカルトに至るまで影響を与えていたとしたら、数式記述の歴史に何か「証拠」が残っていそうなものです。しかし、残念ながら、そのような片鱗は見つかっていないのです。

ということは、「未知数”x”の語源はアラビア語という面白・なるほど〜な納得話」は、実はデマである可能性が濃厚のようです。確かな根拠がない「○×の語源は実は△□だった説」という偽史実は巷に溢れているものです。どうやら、「未知数”x”の語源はアラビア語」もそのひとつだったらしい、というわけです。

—————————–

* 未知数が複数あるときには、その他に”measure”, “part” といった意味の語句が使われました。

** デカルトは、1640年になってから、「未知数の1乗をN・2乗をQ・3乗をCと、1未知数を 文字を分けて表すといった記述」も使っています。