201507.30

作詞者不詳「虫のこえ」は一体誰が書いたのか?

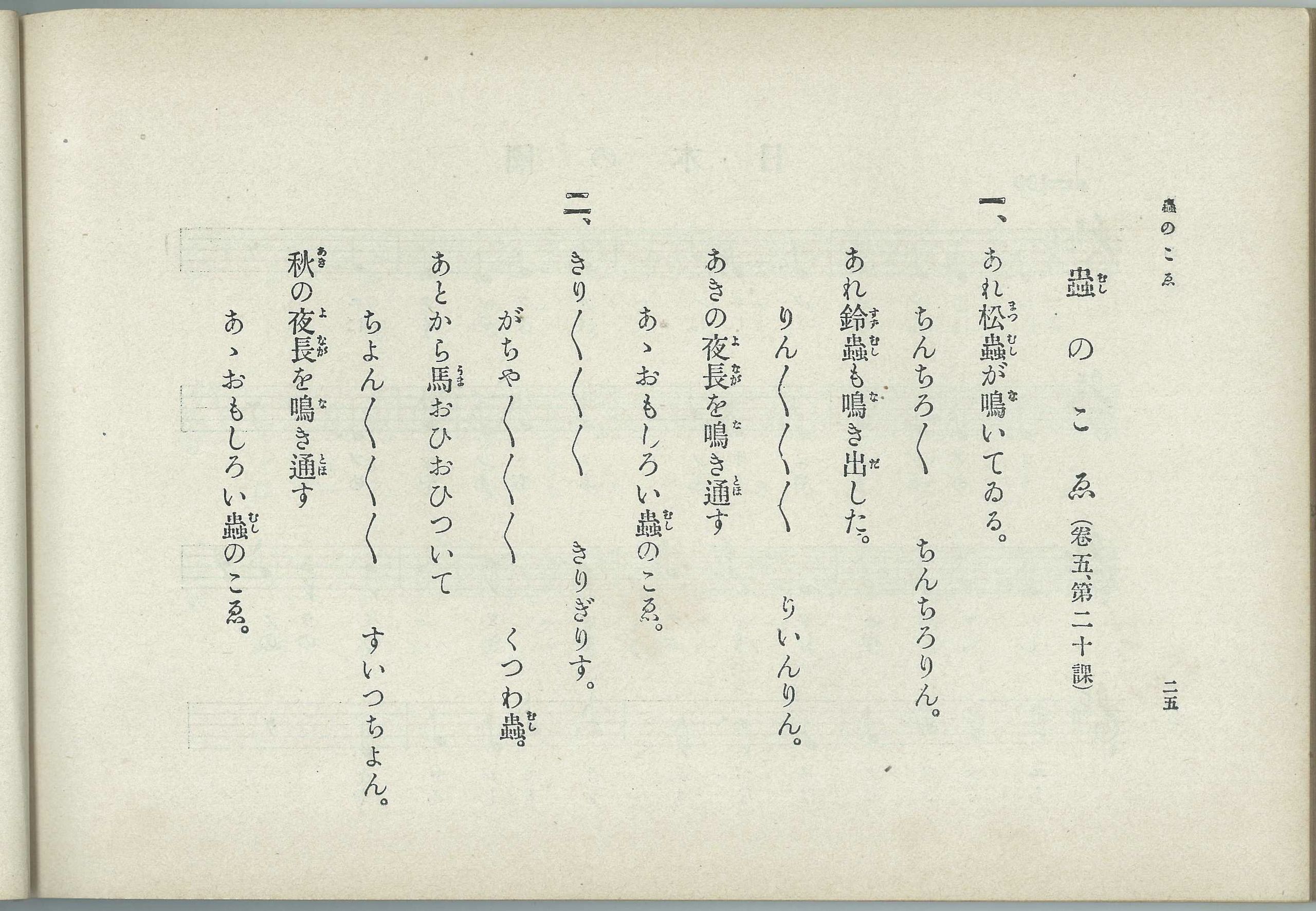

「あれマツムシが鳴いている。ちんちろちんちろ、ちんちろりん…」という歌詞で始まる文部省唱歌、「虫のこえ」を知らない人は、おそらくいないことでしょう。けれど、この心地良く懐かしい詞が誰の手により書かれたのか…ということについて知っている人はいない、といっても過言ではありません。なぜかというと、明治43年に発行された「尋常小学読本唱歌」から始まる尋常小学校唱歌は、”国が作ったことを強調するため、個々の歌に関する作詞者や作曲者は伏せられていて、文部省も当事者に口外しないよう指導していた”からです。そのため、時を経る間に作者が漏れ伝わった数少ない歌以外は、 その詩や曲を誰が書いたかを知る人はいない…というわけです。

「あれマツムシが鳴いている。ちんちろちんちろ、ちんちろりん…」という歌詞で始まる文部省唱歌、「虫のこえ」を知らない人は、おそらくいないことでしょう。けれど、この心地良く懐かしい詞が誰の手により書かれたのか…ということについて知っている人はいない、といっても過言ではありません。なぜかというと、明治43年に発行された「尋常小学読本唱歌」から始まる尋常小学校唱歌は、”国が作ったことを強調するため、個々の歌に関する作詞者や作曲者は伏せられていて、文部省も当事者に口外しないよう指導していた”からです。そのため、時を経る間に作者が漏れ伝わった数少ない歌以外は、 その詩や曲を誰が書いたかを知る人はいない…というわけです。

今回の記事は、ある手掛かりをもとにして、「虫のこえ」の作詞者は一体誰なのか?という謎の答えを明らかにしようとするものです。。

現在歌われている「虫のこえ」の歌詞は、作詞者が作ったものとは一部異なっています。 2番の冒頭は、「きりきりきりきり、コオロギや」と今は歌われています。けれど本来は、「きりきりきりきり、キリギリス」でした。なぜかというと、秋の夜長に声を響かせる虫たちを歌う中で、「夏の虫であるキリギリス」がいきなり登場することは不自然であり、これは「(現在の)コオロギ」のことを指す古語「キリギリス」だとされて、現在の言葉づかいへと 1932年の「新訂尋常小学唱歌」で改められたものだからです。

たとえば、新古今集で「きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに衣片敷きひとりかも寝む」と秋の寒さとともに歌われた「キリギリス」も、あるいは、枕草子で「「九月つどもり、10月1日のほどに、ただあるかなきかに聞きつけたるキリギリスの声」と書かれているのも、「寒さが押し寄せる秋の終わり」の中で鳴く虫です。つまり、「虫のこえ」で「キリギリス」と当初書かれていた虫は、イソップ童話をもとにした「アリとキリギリス」のような「夏に鳴いて過ごすキリギリス」のことを指すのではなく、今の一般的な言い方では「コオロギ」のことを指しているわけです。

ところで、今の「こおろぎ」のことを古語では「キリギリス」と言ったわけですが、京都を中心とした古い時代の言葉の名残が、少し前までは一部の地方には残り続けていました。たとえば、真田信治の現代方言における「こおろぎ」と「きりぎりす」に挙げられているような、昭和46〜47年に老年層に対して行われた調査結果では、「(現在の)こおろぎ」のことを「キリギリス」と呼んでいた地域が、東北地方から新潟・長野にかけて分布していたのです。

ところで、今の「こおろぎ」のことを古語では「キリギリス」と言ったわけですが、京都を中心とした古い時代の言葉の名残が、少し前までは一部の地方には残り続けていました。たとえば、真田信治の現代方言における「こおろぎ」と「きりぎりす」に挙げられているような、昭和46〜47年に老年層に対して行われた調査結果では、「(現在の)こおろぎ」のことを「キリギリス」と呼んでいた地域が、東北地方から新潟・長野にかけて分布していたのです。

…すると、こんな推理をしてみたくなります。明治時代の後半に「虫のこえ」の詩を書いた人物は、東北地方から新潟・長野あたりで育ち、秋に鳴く虫を「きりきりきりきり、キリギリス」と表現したのは古語を使ったわけでもなく、小さなこどもたち向けとしても、いたって自然な言葉だったのではないか、という想像を働かせてみたくなるわけです。

それでは、尋常小学校唱歌を作詞した可能性があり、さらに出身地が東北地方から新潟・長野にかけた地域である人物を調べてみることにしましょう。まず、尋常小学校唱歌を作詞した委員は、それぞれの出身地とともに挙げていくと、 芳賀矢一(新潟)・上田万年(東京)・佐佐木信綱(三重)・武島又次郎(東京)・吉丸 一昌(大分)・高野辰之(長野)・八波則吉(福岡)・尾上八郎(岡山)の8名です。すると、「虫のこえ」の作詞者として可能性が高いのは、芳賀矢一(新潟)・高野辰之(長野)の二人に絞られます。

そして、彼らが作詞した代表曲を少し並べてみると、

・芳賀矢一:三才女・鎌倉

・高野辰之:春が来た・春の小川・紅葉(もみじ)・故郷(ふるさと)

となります。芳賀矢一が書いた詩は、たとえば「色香も深き紅梅の 枝に結びて勅なれば いともかしこしうぐいすの(三才女)」「七里ガ浜の磯伝い 稲村ケ崎名将の 剣投ぜし古戦場(鎌倉)」という具合で、虫の声が柔らかく聞こえてくるようなものではありません。その一方、高野辰之の詩を眺めてみると、「春が来た、春が来た、どこに来た〜」「春の小川は、さらさら流る〜」「秋の夕日に照る山紅葉〜」「兎追いし、かの山〜」と季節の中で自然を歌った歌詞が多く思い出されてきます。…つまり、高野辰之が、もっとも「虫のこえ」作詞者に近い存在として浮かび上がってくるのです。

作詞者不詳「虫のこえ」は一体誰が書いたのか?…現在時点では、その確実な証拠が見つかっているわけではありません。けれど、その作詞者である可能性が高いのは「こおろぎ」を「キリギリス」と呼んでいた新潟県との境に近い長野県中野で育った高野辰之である、というのが今回の推理の結論になります。みなさんは、一体どう感じられますか?