“青い”静脈、実は“灰色” 目の錯覚と確認 という研究報告を紹介した記事があります。研究報告の内容は「腕などで青く見えている静脈の色は実際は灰色なんだけど、周りの肌の色と比較すると青いので、相対的に青く見える」というものです。人間が色を認識する時には(測定機器でも同様ですが)、眺める領域の周囲を基準にした色の認知を行うことで、色の恒常性を得たり(照明光の補正を行ったり)します。だから、肌の上から見た静脈が周囲の肌より「青く」見えれば、静脈は青く見えるわけです。

…しかし、そもそも「赤い血」が流れてるはずの静脈がなぜ「青く」見えるのでしょう?青い静脈(専門用語では”blue pipe”)に流れているのは赤い血のはずで、皮膚の上から見たとき、皮膚の色に静脈の色が重なって見えるとしたら、「皮膚の上から見た静脈部分」は周りの皮膚よりも赤く見えそうです。そうだったとするならば、静脈は周りの皮膚より「赤く」見えそうなものです。…一体、どうして「赤い血」が流れてるはずの静脈が「青く」見えるのでしょうか?

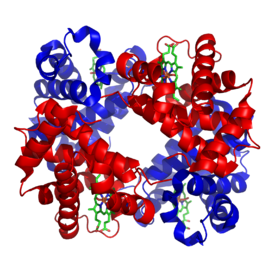

赤い血が流れているはずの血管が青く見える理由は、「青筋を立てる」という言葉で表されるように、皮膚上から見た血管は(周りの色と比べると)青色に見えます。動脈は比較的体の奥にあるので、肌表面に近い部分にある血管の多くは静脈です。動脈中の血液に含まれる(酸素と結合した)酸化ヘモグロビンほどは赤くないですが、酸素を供給した後に静脈を流れる血液中の(酸素と結合していない)還元ヘモグロビンは暗赤色になります。たとえば、右写真 – wisdom96.exblog.jp – は、左が還元ヘモグロビンで、右が酸化ヘモグロビンです。ヘモグロビンは還元されて酸素を手放すと、かなり暗い赤色に変わります。…けれど、やはり「赤い」ことには変わりがありません。

「皮膚部分の色は、主に皮膚にに含まれるメラニンと毛細血管に含まれるヘモグロビンで決まります。一方、静脈自体の色は還元ヘモグロビンの色で決まります。静脈は「皮膚の下にある」わけですから、皮膚の上から見た静脈の色は、単純に考えると「皮膚と還元ヘモグロビンの色(吸収)スペクトルの掛け合わせ」のような具合にになりそうに思われるでしょう。だとすると、静脈部分は近傍より(近傍を基準として)赤く見えそうなのに、静脈部分が、なぜ相対的に「青く」見えるのか?と不思議に感じられるのではないでしょうか。

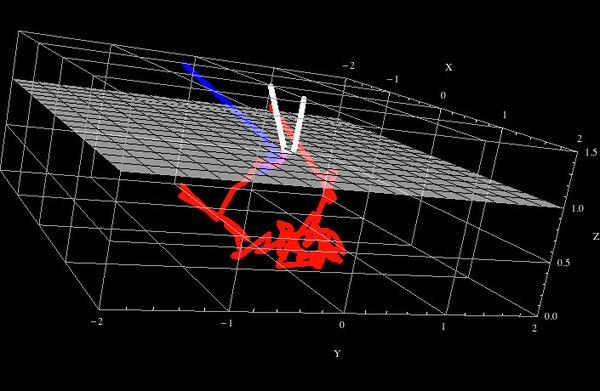

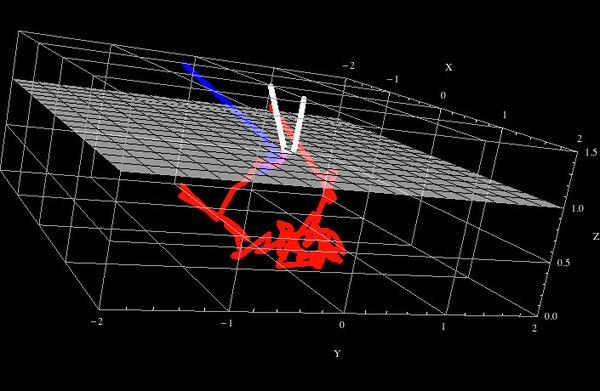

赤い血が流れる静脈が(静脈が無い周囲の部分よりも)青く見える理由は、皮膚の中に入った光の動きを計算してみるとわかります。下画像は、白色光が皮膚表面から体内に入射してきた際、光の色(波長)ごとにどのような違いがあるかを、たとえば、赤色光と青色光の軌跡例で図示してみたものです*。皮膚上部から皮膚内に入射した白色光があったとき(図示されてる白線です)、その中に含まれる青色の光は皮膚内で(短波長の光は散乱しやすいので)すぐに散乱して(方向を変え続け)、すぐに皮膚表面から皮膚の外へ出て行ってしまいます(ランダムウォークの激しい例ですね)。

その一方、赤色の光は(比較的散乱もしにくく、メラニンや皮膚内の毛細血管中のヘモグロビンによる色吸収も少ないため)皮膚内奥部まで侵入し、皮膚の内奥部を長くさまよってから(ようやく)皮膚の外へ出ていきます。ちょうど、透き通ったものの中では遠くまで見渡すことができるのと同じように、かなり奥まで赤色光は届きます。かなり奥までさまよった後に、赤色光は皮膚の外へまた出てくるわけです。

このように「青色光は皮膚内部にはほとんど侵入しない」ので、皮膚表面から1ミリ程度離れた内奥部にある太い静脈部分までは、実はあまり届きません。だから、皮膚の下に静脈があろうとなかろうと、同じくらいの強さの(青色の)光が返ってきます。

けれど、波長が長い赤色光は皮膚奥部まで侵入します。ということは、皮膚下部に静脈が流れる部分では、赤色光は静脈に到達して(還元ヘモグロビンが暗赤色であるといっても、赤色は多少なりとも吸収されますから)静脈中で赤色光の量はある程度減衰してしまいます。そうして、赤色光の強さが弱まった後、ようやく赤色光は皮膚表面から外へと出てくるわけです。

その結果、「皮膚下部に静脈がある箇所の色」と「周囲の皮膚部分の色」を比べると、「皮膚下部に静脈がある箇所の色」は(周囲に比べると)青色光の強さは他の部分と同じくらい強く返ってくるのに、赤色の光は周囲よりも少ない量しか返ってこない…というわけで、「(近傍周囲と比較すると)皮膚の上から見た静脈が青色がかる」ということになります。ちなみに、実際に実験してみたようすが『肌色絵の具と赤ボールペンで、「赤い血が流れる静脈が青く見える理由を実感してみよう!』にありますので、こちらも参考にすると面白いと思います。

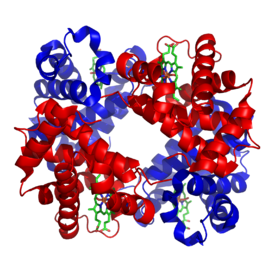

というわけで、納得したい人向けの、「赤い血」が流れてるはずの静脈が「青く」見える理由を書いてみました。…ちなみに、赤色光よりさらに波長が長い近赤外線で皮膚を眺めてみると、右画像のように、(可視光ではぼんやりとしか見えなくても)皮膚内部にある静脈が(黒く浮き出て)まるわかり!に見えます。こうした静脈パターンは人それぞれ違うので、人の認証システムに使われたりします。皮膚に入ったらすぐに散乱して外に出てしまう青色の光では、こんな風に皮膚内部の血管を自由に眺めることはできないわけですね。

—————————–

*計算・図示には、Mathematicaで作成されたモンテカルロ法の色計算ライブラリを用いています。

尿意をガマンした後に、トイレに行ってようやく立ちションした瞬間、体がブルブルッと震える経験は、誰しもあると思います。「立ちションなんてしたことない!」という女性の方はそんな感覚は未体験かもしれません。しかし、多くの男性は、そんな感覚を馴染み深いことでしょう。

この「立ちション後に体がブルッと震える現象」について、その原因として「おっしことして熱エネルギーを放出する」ことが挙げられたりします。おしっこをすると周りの気温に比べて温度が高い尿を体外に放出することになるので、失った分の熱エネルギーを補充しなければならず、体温が下がってしまう、という説明です。…しかし、少し考えてみると、この説明はかなり「変で筋が通らない」ことがわかります。まず、膀胱から尿を排出したとしても、(そのこと自体からは)熱をどこかに補給する必要はありません。

人間の体の中は約37度に保たれています。この温度は中枢温とか深部温と呼ばれ、膀胱中の尿の温度もその温度になっています。もちろん、尿自体が自己発熱するわけはないので、膀胱周りが約37度になっていて(そこから熱が伝わることで)尿も約37度になっているというわけです。膀胱の周りも、その中にある尿も、ぜ〜んぶ等しく約37度の世界です。

それでは、おしっこをして膀胱の中から尿が排出されたとしたら、「ぜ〜んぶ等しく約37度の世界」には一体何が起こるでしょうか?膀胱の中から(一回あたり400ml程度の)約37度の尿が姿を消し、約37度の膀胱は排出された尿の体積分だけ縮むことになります。…けれど、そこに残っているのは、やはり等しく約37度の膀胱だけです。その辺りにある温度が全て同じなら、熱は(高い方から低い方へと流れていく熱は)どこにも移動していきません。つまり、膀胱から尿が排出されたとしても、膀胱や体内から熱を何処かに供給しなければいけないことにはならないのです。だから、立ちションをした後に体がブルブルッと震えるのは「おっしことして熱エネルギーを放出する」からだという説明は、全く筋が通っていないわけです。

それでは本当の理由は一体何かというと…、実はその理由は未だ明らかにされていないのです。おしっこをガマンしている時には交感神経の作用により、膀胱を包む筋肉は緩み、それとは逆に尿道の筋肉は締まっています。しかし、おしっこを始める直前から、副交感神経が卓越し、尿道の筋肉が緩み、膀胱を包む筋肉が締まるのです。立ちション後に体がブルッと震える現象は、こうした自律神経の制御に関連しているのではないかと考えられていますが、その発生過程は現代の科学でも未だ明らかにされてはいないのです。

この排尿後に体がブルッと震える現象は”Post-micturition convulsion syndrome” とか “pee shivers” と呼ばれます。男性は83パーセント近くが立ちション時にブルブルッときた経験があるけれど、座っておしっこをするときには53パーセントの男性しかブルブルッときた経験が無いというアンケート結果や、女性はおしっこブルブルッ経験がほぼ無い(かなりガマンした場合に体験したことがある)といったアンケート結果もあります。立ちション後に体がブルッと震える本当の原因は、こうした状況・性差(単に立ちションの有無かもしれませんが)下での違いを説明することができることのはずです。

交感神経から副交感神経へと卓越する制御が切り替わると何が起こるのでしょう?副交感神経が卓越すると、毛細血管に流れる血液量が大幅に増え、体表面と体内深部の温度循環が激しくなったりもしますから、熱収支的にも何かが起こっても不思議ではなありません。あるいは、そんなこと以前に、そういった自律神経の制御切り替わり過程では、体が意図しない感覚・動きをしても、全く不思議ではないようにも思われます。

あなたは「立ちション後に体がブルッと震える」経験があるでしょうか?その経験をするのは立ちション時?それとも、座りション時?…そして、そんな現象を起こす発生過程はどんなものだと思いますか?*

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*私が実験してみた結果では、立ちション時に下腹部の体表面温度は(非接触温度計で計測してみても)ほぼ変わらず、また、実際に排尿される直前からある種の不思議な感覚を受け、排尿を終え通常動作に復帰する瞬間に、ブルブルッと感じるようでした。

「輪ゴムでバンジージャンプ!」をやってみたくなったことがある人は、意外に多いものです。

机を前に、ツマラナイ作業を続けていたりすると、誰しも「うぉー、こんなことやってられるかぁ−!」と叫びたくなり、そして、机の上に転がる輪ゴムを繋げて「ひとつバンジージャンプでもしてみようか!」と思うわけです。たとえば、輪ゴムで32メートルのバンジージャンプをされたこの動画の方たちのように、高いところから輪ゴムを命綱にエイヤッと飛び降りてみたくなるものです。けれど、それで大けがでもしたら・あるいは天に召されてしまったりしたら、それはとても困ります。…というわけで、今回は「輪ゴムでバンジージャンプ!」をやってみたい人への実践的なアドバイス(バンジーセット作成編)です。

バンジージャンプをするためには、

- 1. 何メートル飛ぶか

- 2. 輪ゴムを何本繋げるか

- 3.(さすがに輪ゴムを繋げたものがひとつだけあっても体重を支えきれないので)輪ゴムを繋げたものを何本用意するか

を決めなければなりません。実は、これらの選択肢は「一番最初の選択」である、何メートル飛ぶかということを決めると(そして、輪ゴムの本数を可能な限り少ないしたい…という経済原理にしたがうと)、自動的に決まります。たとえば、下に示した図は、体重60キログラムの人の場合に、何メートルのバンジーをしたければ、何本の輪ゴムを繋ぎ・それをさらに何束たばねれば良いかがわかるようにしたものです。このグラフでは、青く塗りつぶした部分が「バンジージャンプが成功する条件」で、赤く塗りつぶした部分が(バンジーが)失敗する条件です。たとえば、体重60キログラムの人が20メートルバンジーをするなら、18号の輪ゴムを100本繋ぎ、さらにそれを1000本くらい束にして、つまり10万本のバラならぬ10万本の輪ゴムを使って、バンジージャンプ用具を作らなければならない…というわけです。

こうした計算をしてみると、冒頭でリンクした輪ゴムでバンジージャンプをされたこの動画の方たちは、使った輪ゴムがたった3000本では、それは絶対失敗するはずだ…ということがわかるわけです。30メートル飛び降りるためには、最低限150本の輪ゴムを直列に繋いだ上で、それを1000本束ねる=15万本の輪ゴムを使わないとダメ、という結果です。

ちなみに、何メートルのバンジージャンプをするためには、輪ゴムをどんな風に繋ぎ・束ねれば良いかという問題は、飛び出す場所の位置エネルギーと輪ゴムの弾性定数をもとにした弾性エネルギーの保存則と、輪ゴムは元の大きさの4倍以下にしか伸ばすことはできないという制約不等式、さらに輪ゴムを可能な限り減らしたいという経済原理を使うことで解くことができます。輪ゴムの繋ぎ方・束ね方で各輪ゴムに分配されるエネルギーが違うことを考慮してエネルギー保存則を解き、輪ゴムが伸びることができる上限や、なるべく輪ゴムの本数を少なくしたいという経済原理により、何メートル飛びたいかという条件が決まると自動的に値が決まるのです。

さて、一番重要な「何メートル飛ぶか」ですが、それは「あなたの度胸と向こう見ずさ」次第です。どきょう・向こう見ずさに関しては、計算無しで(圧倒的に輪ゴム本数足りない状態で)30メートルのバンジーを行った輪ゴムでバンジージャンプをされたこの動画の方たちに教えを請うのが良さそうです。