約30年前、「爪の先ほどの小さな超ミニチュアサイズのドミノが倒れたことをきっかけに、次々と(自分より)大きなドミノを倒していき、やがてとても巨大なドミノを倒す」という「核分裂の連鎖反応を説明するための科学実験デモンストレーション」が、カナダのブリティッシュコロンビア大学で考案されました*。先日、その実験をTV番組「世界一受けたい授業」中で行う上で、準備作業のために物理シミュレーションしてみたものが下に貼り付けた動画です。「(よくよく眺めてみなければ}存在すら確認することが難しい数ミリ程度のドミノ」が倒れたことをきっかけに、次々と自分より大きなドミノが倒れていく…という一見不思議にも感じられるさまが確認できます***。

機構的には単純で、ドミノが傾き・倒れていく時のことを考えると、「次のドミノにぶつかる」瞬間には、(理想的な配置にして・空気抵抗やドミノ間の表面摩擦などを無視してやると)約1.7〜8倍程度「自分より大きなドミノ」を倒れ始めさせることができる程度の運動エネルギーを持ちます**。もちろん、そのエネルギーはゼロからいきなり生み出されたわけではなくて、ドミノが立ってた時の位置エネルギーの一部が運動エネルギーと姿を変えたものです。ドミノが倒れると、自分と同じ程度のドミノを倒すだけだけでなく、さらに巨大なドミノを倒すことができる程度のエネルギーが放出されるわけです。

ドミノ倒しで「倒れていくドミノの列が数列に分かれていく」といった映像はよく見かけます。けれど、そんなさまを特に不思議には思わないものです。しかし、「1個のドミノが(自分と同じ大きさの)数個のドミノを倒す」ことができるなら、1個のドミノが自分より大きな(1個の)ドミノを倒すことだって当然できるわけですから、自分より大きなドミノを倒していくことができるというもの、よくよく考えてみれば特に不思議な現象ではありません。

つまり、ドミノを倒れさせるために必要なエネルギーより、ドミノが倒れた時に放出されるエネルギーが大きいので、その「より大きなエネルギーを放出する」割合にしたがって、多くのドミノや、自分より大きいドミノを倒していくことは当然できる…というわけです。それはまさに、「核分裂反応が次々と核分裂反応を引き起こして、指数関数的に核分裂が次々と増加していくさま」を思い起こさせます。そこで、約30年前、「指数関数的に巨大化するドミノ倒し実験のデモンストレーション実験」が核分裂連鎖反応を説明するために考案されたわけです。

核分裂の連鎖反応に限らず、ほんの少しのことをキッカケとして、雪崩のように次々と大きなことことがひき起こされていく…ということはよくあるものです。そういった現象の姿を…手元にある消しゴムや本や雑誌をドミノのように並べ・次々と倒す実験をすることで(お母さんとかに怒られることは覚悟の上で)体感・想像してみると面白いかもしれません!?

ーーーーーーーーーーー

軽やかに街を歩くスカート姿の女性を見ると、そのスカートが軽やかに風に吹かれていたりすると、「風に吹かれてスカートがめくれたら大変だな!」「一体どんな場所がスカートがめくれやすい危険ポイントなのだろう?あるいは、そんな風が吹く中でも、スカートがめくれてしまう可能性の少ない安全なポイントは一体どこなんだろう?」といったくだらないけれど重要な謎について考えたくなります。…そこで、流体計算フレームワークのOpenFoamで高層ビル周りの空気流の計算サンプルを動かし、高層ビルが立つ大都会で「スカートをめくり上げてしまう風が発生しやすい場所」「スカートを上に吹き上げる風が吹きにくい安全な場所”を探してみることにしました。

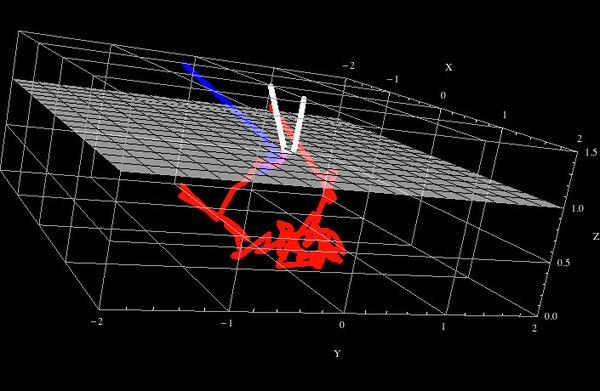

まずは、高層ビルが建つ大都市に吹く空気流を計算してみた結果が下の画像です。低い建物が建ち並ぶ街に立つ高層ビル周りに風が吹く時に、その場所に生み出されるのは「どんな流れか」ということを示す一例です。この結果を眺めてみると、高層ビル自体の壁近くでは、地上から情報に吹き上げる風の流れはほとんど生じていないように見えます。高層ビルの風下側(裏側)ではつむじ風が生じていますが、基本的に高層ビルの壁近くでは横方向に逃げる風だけで、スカートを上に巻き上げるような風が吹いているのは、高層ビル近くにある低層建物の近くです。

よくよく考えてみれば、「高層ビル自体の壁近くでは、地上から情報に吹き上げる風の流れが生じづらい」のは当たり前です。なぜかというと、「高層ビル=鉛直方向に長いビル」ですから、高層ビル近くは「鉛直方向には等方に近い」ということになります。それは言い換えると、鉛直方向の流れは生じづらいということなので、高層ビルのすぐ近くではスカートを巻き上げてしまうような風は実は吹きづらいということになります。

その一方で、高層ビルが流路を遮った前後に立つ低層ビル前後は、スカートを履いた女性には実に危険なポイントです。低層なので、鉛直(上)方向に(高層ビルに流路を遮られた)風が容易に逃げることができるからです。上(あるいは右)の計算結果画像で「高層ビルの風上・風下にある低層建物の壁近く」で「スカートをめくり上げてしまう風」が発生しやすいように見うけられるのも、そう考えてみると、当然至極の当たり前!ということになるわけです。

というわけで、台風が日本列島に近づく強固の毎、スカートめくりの風が吹きやすいのは「危険地帯は高層ビル近くの低層建物」で「高層ビル脇はむしろ安全」の法則を覚えておくと良いかもしれません!?

“青い”静脈、実は“灰色” 目の錯覚と確認 という研究報告を紹介した記事があります。研究報告の内容は「腕などで青く見えている静脈の色は実際は灰色なんだけど、周りの肌の色と比較すると青いので、相対的に青く見える」というものです。人間が色を認識する時には(測定機器でも同様ですが)、眺める領域の周囲を基準にした色の認知を行うことで、色の恒常性を得たり(照明光の補正を行ったり)します。だから、肌の上から見た静脈が周囲の肌より「青く」見えれば、静脈は青く見えるわけです。

…しかし、そもそも「赤い血」が流れてるはずの静脈がなぜ「青く」見えるのでしょう?青い静脈(専門用語では”blue pipe”)に流れているのは赤い血のはずで、皮膚の上から見たとき、皮膚の色に静脈の色が重なって見えるとしたら、「皮膚の上から見た静脈部分」は周りの皮膚よりも赤く見えそうです。そうだったとするならば、静脈は周りの皮膚より「赤く」見えそうなものです。…一体、どうして「赤い血」が流れてるはずの静脈が「青く」見えるのでしょうか?

赤い血が流れているはずの血管が青く見える理由 は、「青筋を立てる」という言葉で表されるように、皮膚上から見た血管は(周りの色と比べると)青色に見えます。動脈は比較的体の奥にあるので、肌表面に近い部分にある血管の多くは静脈です。動脈中の血液に含まれる(酸素と結合した)酸化ヘモグロビンほどは赤くないですが、酸素を供給した後に静脈を流れる血液中の(酸素と結合していない)還元ヘモグロビンは暗赤色になります。たとえば、右写真 – wisdom96.exblog.jp – は、左が還元ヘモグロビンで、右が酸化ヘモグロビンです。ヘモグロビンは還元されて酸素を手放すと、かなり暗い赤色に変わります。…けれど、やはり「赤い」ことには変わりがありません。

「皮膚部分の色は、主に皮膚にに含まれるメラニンと毛細血管に含まれるヘモグロビンで決まります。一方、静脈自体の色は還元ヘモグロビンの色で決まります。静脈は「皮膚の下にある」わけですから、皮膚の上から見た静脈の色は、単純に考えると「皮膚と還元ヘモグロビンの色(吸収)スペクトルの掛け合わせ」のような具合にになりそうに思われるでしょう。だとすると、静脈部分は近傍より(近傍を基準として)赤く見えそうなのに、静脈部分が、なぜ相対的に「青く」見えるのか?と不思議に感じられるのではないでしょうか。

赤い血が流れる静脈が(静脈が無い周囲の部分よりも)青く見える理由は、皮膚の中に入った光の動きを計算してみるとわかります。下画像は、白色光が皮膚表面から体内に入射してきた際、光の色(波長)ごとにどのような違いがあるかを、たとえば、赤色光と青色光の軌跡例で図示してみたものです*。皮膚上部から皮膚内に入射した白色光があったとき(図示されてる白線です)、その中に含まれる青色の光は皮膚内で(短波長の光は散乱しやすいので)すぐに散乱して(方向を変え続け)、すぐに皮膚表面から皮膚の外へ出て行ってしまいます(ランダムウォークの激しい例ですね)。

その一方、赤色の光は(比較的散乱もしにくく、メラニンや皮膚内の毛細血管中のヘモグロビンによる色吸収も少ないため)皮膚内奥部まで侵入し、皮膚の内奥部を長くさまよってから(ようやく)皮膚の外へ出ていきます。ちょうど、透き通ったものの中では遠くまで見渡すことができるのと同じように、かなり奥まで赤色光は届きます。かなり奥までさまよった後に、赤色光は皮膚の外へまた出てくるわけです。

このように「青色光は皮膚内部にはほとんど侵入しない」ので、皮膚表面から1ミリ程度離れた内奥部にある太い静脈部分までは、実はあまり届きません。だから、皮膚の下に静脈があろうとなかろうと、同じくらいの強さの(青色の)光が返ってきます。肌色絵の具と赤ボールペンで、「赤い血が流れる静脈が青く見える理由を実感してみよう! 』にありますので、こちらも参考にすると面白いと思います。

というわけで、納得したい人向けの、「赤い血」が流れてるはずの静脈が「青く」見える理由を書いてみました。…ちなみに、赤色光よりさらに波長が長い近赤外線で皮膚を眺めてみると、右画像のように、(可視光ではぼんやりとしか見えなくても)皮膚内部にある静脈が(黒く浮き出て)まるわかり!に見えます。こうした静脈パターンは人それぞれ違うので、人の認証システムに使われたりします。皮膚に入ったらすぐに散乱して外に出てしまう青色の光では、こんな風に皮膚内部の血管を自由に眺めることはできないわけですね。

—————————–

*計算・図示には、Mathematicaで作成されたモンテカルロ法の色計算ライブラリ を用いています。